Covid e lavoro in Svizzera

di Paolo Barcella

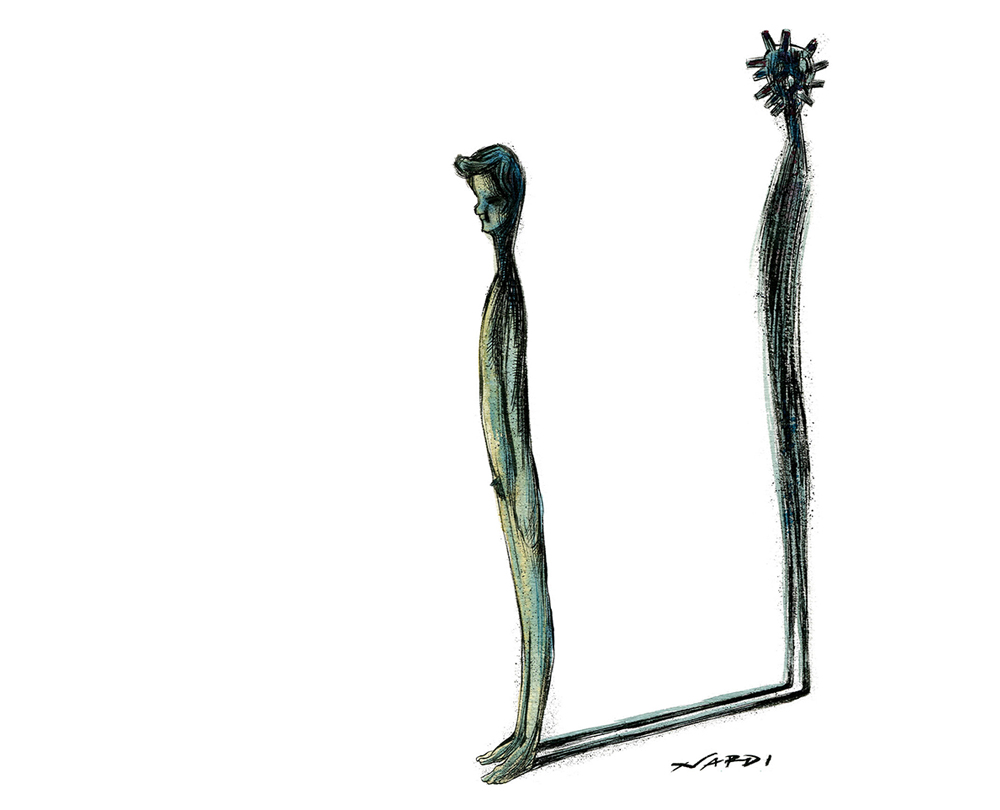

Illustrazioni di Marilena Nardi

Il 17 maggio scorso la popolazione svizzera avrebbe dovuto presentarsi alle urne, per votare un’iniziativa popolare contro la Libera Circolazione con l’Unione Europea, voluta dall’Unione Democratica di Centro, il partito della destra xenofoba. In caso di vittoria, si sarebbero create le condizioni per porre dei limiti agli ingressi di lavoratori europei, in continuità con l’esito di un’analogo referendum, votato nel 2014. Fra i cantoni che in quell’occasione avevano accolto con maggiore vigore le limitazioni, c’era il Canton Ticino che, negli ultimi venti anni, ha visto moltiplicarsi il numero di lavoratori frontalieri* e notificati. Questi ultimi costituiscono una forma estrema di precariato internazionale: si tratta di cittadini europei che possono essere impiegati da aziende elvetiche per un massimo di novanta giorni all’anno, senza necessità di un permesso di lavoro, ma con una semplice notifica inviata all’ufficio competente.

Il 17 maggio scorso la popolazione svizzera avrebbe dovuto presentarsi alle urne, per votare un’iniziativa popolare contro la Libera Circolazione con l’Unione Europea, voluta dall’Unione Democratica di Centro, il partito della destra xenofoba. In caso di vittoria, si sarebbero create le condizioni per porre dei limiti agli ingressi di lavoratori europei, in continuità con l’esito di un’analogo referendum, votato nel 2014. Fra i cantoni che in quell’occasione avevano accolto con maggiore vigore le limitazioni, c’era il Canton Ticino che, negli ultimi venti anni, ha visto moltiplicarsi il numero di lavoratori frontalieri* e notificati. Questi ultimi costituiscono una forma estrema di precariato internazionale: si tratta di cittadini europei che possono essere impiegati da aziende elvetiche per un massimo di novanta giorni all’anno, senza necessità di un permesso di lavoro, ma con una semplice notifica inviata all’ufficio competente.

In parallelo, nello stesso cantone, è montata l’ostilità nei confronti dei lavoratori pendolari italiani, disprezzati e stigmatizzati da larghi strati di popolazione, tanto da essere rappresentati come ratti in alcuni manifesti elettorali dell’UDC e della Lega dei Ticinesi. Tuttavia, quando l’8 di marzo il decreto del governo italiano minacciò di chiudere la regione Lombardia, il Canton Ticino reagì all’ipotesi con un certo allarmismo. In Italia, la curva di diffusione del Covid-19 aveva già raggiunto valori importanti e in Ticino si registrava un numero crescente di casi, ma sul desiderio di tenere fuori i lombardi prevalse la consapevolezza che non sarebbe stato facile sostituire più di 65.000 lavoratori frontalieri, che in buona parte operano nel terziario e costituiscono il 20% del personale ospedaliero.

Insomma, quando la possibilità di chiudere le frontiere si fece concreta, in Ticino la si percepì come una minaccia. E quando la mobilità per ragioni di lavoro fu accordata dal governo italiano ai frontalieri, non pochi ticinesi tirarono un sospiro di sollievo. Nei momenti più critici aumentarono i controlli in frontiera e ai valichi le code di lavoratori si fecero chilometriche, tanto che molti frontalieri furono costretti a rimanere a casa. In quel momento l’edilizia ticinese, che si regge in buona parte sul frontalierato, si fermò. Nel frattempo le organizzazioni padronali e i sindacati mediavano per ottenere sussidi e garantire chiusure temporanee per i settori più colpiti. Nei mesi successivi l’epidemia dilagò drammaticamente nel cantone e si diffuse, in misura variabile, in tutta la Confederazione.

Anche la votazione xenofoba ne ha risentito ed è stata rinviata al 27 settembre. Chissà se quel giorno qualche sostenitore dell’iniziativa si ricorderà di avere tirato il fiato quando venne chiarito che le frontiere lombarde sarebbero rimaste aperte a tutela degli interessi ticinesi.

Questa non è la sola contraddizione sulla Svizzera e gli svizzeri emersa come conseguenza del Covid-19. Tra la prima settimana di marzo e i primi di aprile, infatti, in un paese di 8 milioni e 600 mila abitanti soltanto, si è arrivati a registrare più di 1400 contagi al giorno, con una mortalità che, tuttavia, risultava percentualmente inferiore a quella registrata in Italia. In un primo tempo le istituzioni elvetiche faticarono molto a decidere interventi drastici. Alla preoccupazione per le ricadute economiche, si aggiungeva la difficoltà di imporre obblighi e limitazioni alla libertà individuale delle persone in un paese che si è plasmato sulle retoriche della responsabilità personale e della libertà individuale. Il 17 marzo si giunse alla chiusura di attività commerciali come bar, ristoranti e parrucchieri, mentre le scuole e università passarono al lavoro a distanza, insieme a molte altre realtà produttive che potevano permetterselo. La mobilità lungo le frontiere venne limitata e controllata, anche attraverso l’impiego dell’esercito. Le attività industriali non subirono però blocchi, così come l’edilizia, fatta eccezione per il Canton Ticino. La grande distribuzione segnò un forte incremento dell’attività, con un’impennata delle richieste di personale da assumere a tempo determinato. Pochi e limitati si mantennero i vincoli di spostamento individuale, blande le misure di precauzione imposte nello spazio pubblico. Agli obblighi venivano preferiti gli inviti all’assunzione di responsabilità e all’azione guidata dal buon senso. L’esito di tutto ciò è stato una notevole libertà di movimento, con risultati temperati da una serie di fattori strutturali, come la dimensione e la forma degli spazi urbani, la popolosità, un’attitudine alla movida molto moderata nella maggioranza delle città, fatta eccezione per alcuni festival che sono stati sospesi per il 2020. Tra metà maggio e i primi di giugno si è quindi andati verso la generale riapertura delle attività commerciali, anche di quelle dove il distanziamento fisico appare davvero difficile, come le sale dedicate alla prostituzione che, nella Confederazione Elvetica, sono legali attività commerciali. Le limitazioni agli assembramenti nei luoghi pubblici si sono formalmente mantenute, ma con tetti massimi di presenza decisamente alti.

Ai primi di luglio, sono tornato nel Canton Neuchâtel per la prima volta da febbraio. Pareva non fosse mai successo niente e la vita scorreva come se il Covid-19 fosse stato un brutto incubo, già lasciato alle spalle. Ovunque si veniva invitati agli atteggiamenti responsabili, senza tuttavia sistemi di controllo o sorveglianza. Nei ristoranti e nei bar non vigevano obblighi di mascherine nemmeno per il personale, che – come mi spiegava un amico esercente – era spesso guardato con sospetto dagli avventori qualora la indossasse. Gli stessi avventori mostravano ostilità anche nei confronti di registri delle presenze: nella ristorazione di massa, come le mense dei centri commerciali, il tracciamento dei passaggi è stato trasformato in scatole di cartone dove ciascun cliente può decidere se inserire o meno una scheda con i propri dati e le indicazioni relative al proprio passaggio, così da essere ricontattato qualora l’esplosione di un contagio lo rendesse necessario. La percentuale di chi lasciava la propria traccia era minima, così come quella delle persone con mascherina. Da parte di molte realtà e istituzioni giungeva una sorta di invito alla rimozione dell’accaduto. Alcune università, per esempio, invitavano i dipendenti a riprendere con il lavoro in presenza, mantenendo solo parzialmente il lavoro a distanza e chiedendo esplicitamente di non giustificarlo con i rischi legati al contagio, ma semmai con scelte personali e di massima utilità professionale.

Ai primi di luglio, sono tornato nel Canton Neuchâtel per la prima volta da febbraio. Pareva non fosse mai successo niente e la vita scorreva come se il Covid-19 fosse stato un brutto incubo, già lasciato alle spalle. Ovunque si veniva invitati agli atteggiamenti responsabili, senza tuttavia sistemi di controllo o sorveglianza. Nei ristoranti e nei bar non vigevano obblighi di mascherine nemmeno per il personale, che – come mi spiegava un amico esercente – era spesso guardato con sospetto dagli avventori qualora la indossasse. Gli stessi avventori mostravano ostilità anche nei confronti di registri delle presenze: nella ristorazione di massa, come le mense dei centri commerciali, il tracciamento dei passaggi è stato trasformato in scatole di cartone dove ciascun cliente può decidere se inserire o meno una scheda con i propri dati e le indicazioni relative al proprio passaggio, così da essere ricontattato qualora l’esplosione di un contagio lo rendesse necessario. La percentuale di chi lasciava la propria traccia era minima, così come quella delle persone con mascherina. Da parte di molte realtà e istituzioni giungeva una sorta di invito alla rimozione dell’accaduto. Alcune università, per esempio, invitavano i dipendenti a riprendere con il lavoro in presenza, mantenendo solo parzialmente il lavoro a distanza e chiedendo esplicitamente di non giustificarlo con i rischi legati al contagio, ma semmai con scelte personali e di massima utilità professionale.

Già nel corso della prima settimana di luglio i contagi hanno ripreso a salire, con incrementi che ricominciavano a superare le 100 unità giornaliere. Il segno della curva non si è più invertito e nel corso del mese di agosto si sono superati i 200 casi giornalieri, toccando punte di 300. In qualche cantone si è ripreso a introdurre misure di protezione. Tuttavia, al 23 agosto i casi confermati sono in totale 39.729, l’incidenza per 100.000 abitanti è superiore a quella italiana, anche se la mortalità resta inferiore.

Molto ci sarebbe da approfondire, tenendo conto che è significativo il numero di persone che, nei mesi più duri, hanno scelto di morire a casa: la televisione svizzera romanda registrava anche un incremento delle richieste di accompagnamento alla morte presso le cliniche private specializzate nel suicidio assistito, richieste provenienti da anziani che non desideravano essere ospedalizzati e tenuti a morire lontano da casa, come vedevano accadere nella vicina Lombardia.

Le istituzioni elvetiche hanno gestito la pandemia in modo lineare, perseguendo anzitutto l’obiettivo di salvaguardia della struttura economica e del tessuto produttivo del paese, mantenendosi fedeli, fin dove risultava possibile, a un impianto ideologico fortemente liberale e liberista. Tuttavia, a causa degli opposti interessi insiti nella struttura economica, appaiono molto meno lineari gli esiti di questo approccio, e numerose emergono le contraddizioni, soprattutto nella gestione delle frontiere e nelle limitazioni alla mobilità.

Quando tutta questa vicenda sarà veramente conclusa, la Svizzera sarà uno dei paesi più interessanti da studiare.

*Per saperne di più: Paolo Barcella, I frontalieri in Europa. Un quadro storico (Biblion Edizioni, Milano, 2019)

Leggi su Erbacce Italia maìa ramìna