di Redazione

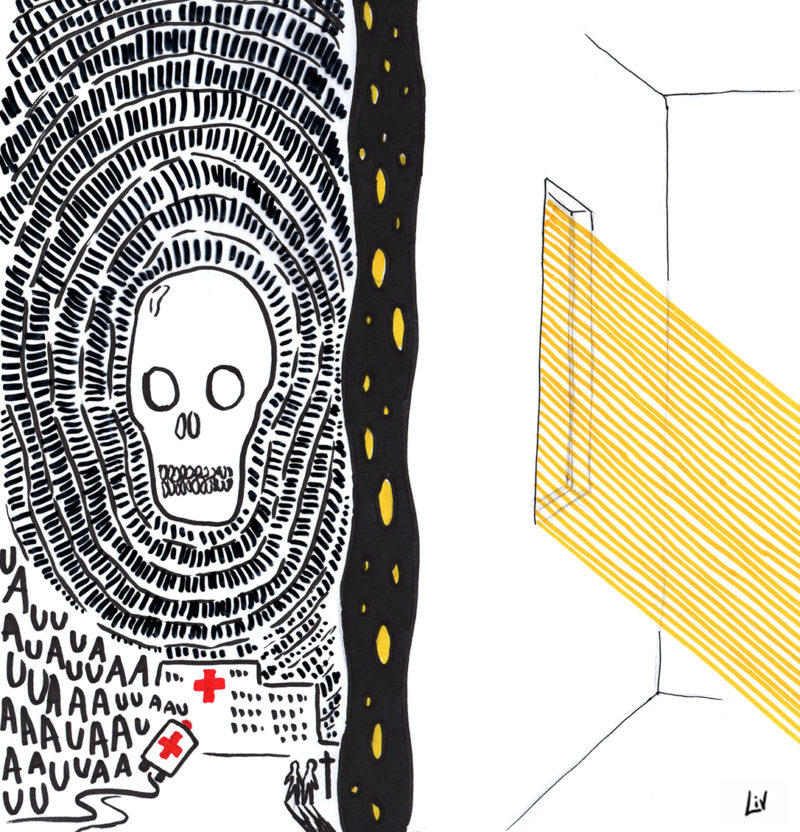

Illustrazione di Liv

Abbiamo intervistato Paolo Barcella, autore di Bergamo, l’epicentro del contagio: perché proprio qui. Paolo vive a Redona, quartiere bergamasco a tre chilometri da Alzano Lombardo. All’Università di Bergamo insegna Storia contemporanea e storia dell’America del Nord. Aveva tempo a disposizione, perché resta in casa e dorme poco.

Nel tuo articolo hai scritto che la Valle Seriana è una delle regioni più produttive d’Europa e che nessuno ha voluto dichiararla zona rossa, come succedeva nel lodigiano, temendo danni economici incalcolabili. Anche oggi in piena emergenza, Confindustria chiede di riaprire fabbriche non essenziali e trova sponda in alcune autorità politiche.

Con il senno di poi siamo tutti intelligenti. Personalmente, nei primi giorni della crisi non immaginavo uno scenario simile. Credo che molti amministratori locali l’abbiano vissuta come me, anche se, nel loro caso, qualche contatto diretto con l’Istituto Superiore di Sanità dovevano pur averlo.

A fine febbraio non era più necessario rivolgersi all’ISS per capire: era sufficiente avere uno zio a Nembro. Eppure, ancora il 4 marzo, Il Giorno riportava i timori del sindaco di Alzano per la situazione delle imprese che, a causa della zona rossa, avrebbero subito danni enormi. Dagli imprenditori, la questione veniva radicalizzata e rivenduta come un problema sociale e non di profitti: non chiudere per non lasciare persone senza lavoro. Ma fare 4500 morti in un mese non è un grande affare.

Nei giorni successivi, gli amministratori locali e regionali hanno continuato a non agire, chiedendo al governo di assumersi la responsabilità di definire una zona rossa. Eppure, la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, articolo 32, stabilisce che in materia di igiene e sanità pubblica “sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”.

Da metà degli anni Ottanta il territorio è sotto il controllo della Lega. Gli amministratori sono molto impegnati, oggi, a scaricare le responsabilità sul governo. Insieme alla catastrofe umana, il virus ha avuto un altro effetto: trasformare gli esponenti del partito più anti-centralista d’Italia in un partito centralista. La retorica autonomista di un quarantennio è stata spazzata via. Non ho elementi certi per dire se e chi abbia fatto sponda a chi: dovranno stabilirlo la magistratura e le sedi competenti. Registro, invece, che il Covid-19 ha cambiato gli esponenti leghisti bergamaschi: anche quando dispongono di strumenti idonei per muoversi in autonomia, vogliono che le decisioni relative al loro territorio vengano prese a Roma!

Nel frattempo, portano avanti senza scrupoli e con virulenza le loro mire secessioniste. Preferiscono non intaccare direttamente gli interessi di Confindustria e delle imprese, che sono i loro referenti. Ma cosa dice e come si comporta la gente? Ti chiediamo fino a che punto condivide quest’ottica.

Il 9 marzo, la domenica del decreto, mentre la città era deserta e silenziosa, nei paesi della valle le strade erano affollate; intere famiglie andavano a sciare accalcate nei Suv, era nevicato e gli impianti erano aperti. Nei primi tempi, tra la gente era diffuso il timore di un disastro sociale innescato da un disastro economico. A poco a poco, le prospettive sono cambiate nelle zone più colpite, quando le ambulanze sono diventate brusio di fondo e le bare hanno cominciato a uscire con frequenza crescente dalle case. Lì si è rispolverato il vecchio detto delle nonne, sga remedia a töt, fò de l’òs del col (c’è rimedio per tutto, tranne che per l’osso del collo), declinato socio-economicamente: meglio disoccupati qualche mese, che morti per sempre.

Nelle zone meno colpite, invece, la preoccupazione per l’economia tende a riemergere. La tragedia di Bergamo e della Valle Seriana è proprio questa: essere una zona ricca e industrializzata, dove ci si è preoccupati di non perdere profitti e status, più che di conservare vite umane. Speriamo che il messaggio venga raccolto altrove, senza attendere che lo portino le bare.

Sembra che la religione del lavoro renda insensibili anche quando le risorse che si vanno consumando in modo irreversibile sono le vite delle persone. Da dove nasce nel tuo territorio questa religione, come struttura la vita delle persone?

La “religione del lavoro” è un tema complesso e controverso, che mescola realtà e rappresentazione: i fili dell’una e dell’altra hanno composto un tessuto venduto dalle forze politiche localiste come una virtù nostrana, frutto di caratteri culturali originari. Niente di più falso: la bergamasca è stata a lungo un’area socio-economicamente depressa, con un equilibrio basato sull’emigrazione di lavoratori e l’immigrazione aziendale. Mentre i bergamaschi giravano il mondo come taglialegna e operai, nel corso dell’Ottocento molti imprenditori svizzeri, tedeschi e altro aprivano fabbriche nella provincia, sfruttando le risorse idriche e una manodopera sottoccupata, abbondante e particolarmente docile: siamo stati un territorio clericale, con un movimento operaio debole.

La ricchezza è venuta nel secondo dopoguerra, ha rivoluzionato i tempi, gli spazi, le forme della socialità, innestandosi in un contesto dove il profitto non è mai stato socializzato, se non nella forma del volontariato o dell’assistenzialismo cattolico. La provincia di Bergamo ha avuto in certe annate fino a quattro squadre di calcio nelle categorie professionistiche, oltre a una diffusione capillare di squadre ciclistiche: sono forme di investimento dei profitti. Per generazioni, il lavoro è stato lo strumento di crescita e affermazione personale: mentalità diffusa fino agli anni Ottanta era che i figli, per diventare qualcuno, dovessero imparare presto un mestiere e non perdessero tempo a studiare, perché con la filosofia pare non si mangi. All’università di Bergamo gran parte del polo umanistico è stato costruito tra gli anni Novanta e gli anni Duemila.

Le nuove generazioni che incontri in università però sono diverse.

Chi sceglie i miei corsi ha un problema con la narrazione predominante, e con lo stereotipo del grande lavoratore che non molla mai, non sindacalizzato, così come con l’attitudine machista (confermata anche dal fenomeno della prostituzione, che è consistente in molte vie periferiche). Sono giovani in crisi, disorientati, direi più spaventati che critici. Tra quelli del primo anno, in genere, solo uno o due su 100 ha fatto una qualche esperienza politica. In queste settimane di lezioni online si sono avvicinati con domande e tensioni impreviste, si parla di tutto, è stata una bella sorpresa.

Le piazze in questo momento sono vuote, Ci sono segni di ribellione nelle case, semi di una presa di coscienza?

Noi ci auguriamo che l’erbaccia del dubbio scompigli gli orticelli ordinati e intensivi, e purtroppo anche infettati, portando un po’ di salutare confusione in queste letali certezze.

La paura c’è, quasi tutte le famiglie hanno visto morire un parente o un amico. Questo non lascia indifferenti. Ma non è detto che la paura diventi ribellione. Olmi ha chiuso L’albero degli zoccoli con una scena chiave: quelli che abitano nella corte del mezzadro appena licenziato, lo osservano dalla finestra, mentre carica il suo carro, e pregano perché la stessa disgrazia non li tocchi. La tendenza, nelle case piene di paura, credo che per ora sia questa, tra rassegnazione e fatalismo. Una reazione capace di portare un cambiamento non è da escludere, e in questo territorio è tutta da costruire.